作者: 馮鍇 來源: 牡丹晚報 發表時間: 2025-08-06 15:24

□記者 馮鍇

一部《水滸傳》讓鄆城成為天下聞名的“好漢之鄉”。80多年前,當民族危亡的烽火燃至家門,那份流淌在血脈里的忠勇與義氣,再次在這片古老的土地上激蕩澎湃。除了史冊上記載的著名戰斗,當地還流傳著泥土般質樸卻滾燙的故事,很多平民英雄或許不曾留下顯赫的姓名,卻用血肉之軀在敵后筑起一道道無形的長城——今天,讓我們拂去歲月的塵埃,聆聽那些閃耀著“好漢”光輝的民間抗戰往事,感受那份源自鄉土、歸于家國的磅礴力量。

鄆城好漢,抗聯“明星”

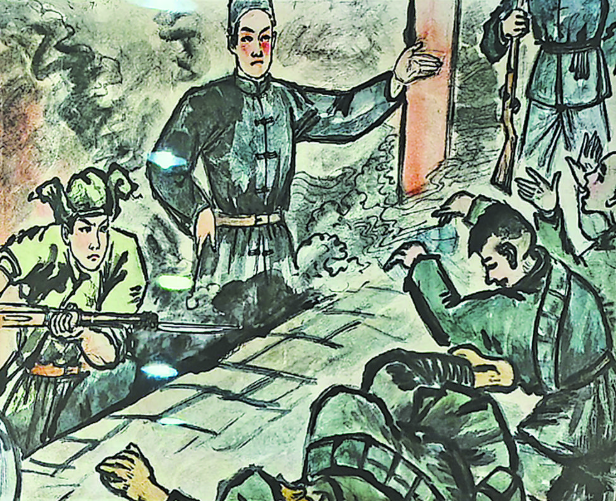

在鄆城縣革命烈士陵園烈士紀念館里,一組連環畫引起牡丹晚報全媒體記者的注意。故事的主人公叫羅明星,從一名“苦命娃”,到東北抗聯奇襲日軍而被敵軍懸賞,最后英勇就義。他的一生令人肅然起敬。

羅明星1897年出生于鄆城縣李集鎮羅樓村,后隨家人逃荒至吉林省落戶。1915年,18歲的羅明星成為礦工,因領導罷工成為礦工中的核心人物。“九一八”事變后,他不甘當亡國奴,于1932年和幾個要好的朋友,用一根鐵管造了一支槍,襲擊了在浴池洗澡的日本兵,奪了幾支槍和手榴彈,到九臺樺樹溝拉起抗日隊伍,從此走上武裝抗日的道路。

后來,這支隊伍迅速由幾百人擴大到6000人,稱為“義勇救國軍”,多次給日軍以沉重打擊。1933年7月,羅明星率部加入中國共產黨領導的東北抗日聯軍(楊靖宇部),被編為第十九支隊,羅明星任隊長。1933年8月24日,日軍集中兵力,對羅部四面包圍,羅部與敵巧妙周旋,迂回到包圍圈之外,乘夜突襲敵人,用大刀砍死日軍9人,奪槍9支。

1934年秋,日偽頭目企圖以利誘勸其投降,日軍駐煙筒山司令部給羅明星發出請帖。他將計就計,帶領4名護衛,去敵司令部赴宴。在酒席上,他們一齊開槍,打死日軍頭目田野等,并炸毀敵人的火藥庫,這就是有名的煙筒山奇襲戰。

對于羅明星,日軍恨之入骨,曾重金懸賞捉拿。1938年11月,因叛徒告密,羅明星被捕,不久被殺害。

截殺日軍司令官

在鄆城傳遞紅色文化博物館,一件古色古香的書箱被館長李傳遞視為鎮館之寶。

書箱原為晚清秀才李清廉所有,后代代相傳,到李傳遞時已是第五代。這件見證歷史變遷的書箱是李傳遞最心愛之物。他自幼愛搜集講述革命故事的書籍、畫冊,翻看之后就擺放整齊,珍藏于書箱。他也成了小伙伴中赫赫有名的“故事大王”。鄆城當地流傳的“葛化倉奪機槍”“楊勇大戰鄆城”“截殺日軍駐濟寧司令官阪田”等英雄故事,他都講得有聲有色。昨日,再次講起“截殺日軍司令官”的故事,53歲的李傳遞更多了幾分激動與自豪。

當年,日軍駐濟寧司令官阪田統轄濟寧地區軍事,手上沾滿抗日軍民的鮮血,抗戰根據地軍民無不欲除之而后快。1940年3月下旬,機會終于來了。

一天傍晚,鄆城縣城內,被群眾稱為“張歪脖子”的日軍翻譯官張洪光醉醺醺地拽住偽縣長劉本功的司機李士杰,稱正在鄆城縣城的阪田次日去濟寧,需要李士杰駕駛一輛卡車載日軍及警備隊護送。

這個消息讓李士杰心中一動。他表面上是偽縣長的司機,其實是潛伏在鄆城的地下工作者。他敏銳地察覺到,這是除掉阪田的絕佳機會。

于是,他找到地下聯絡員姚夢林,連夜趕往飛集情報站。當天21時許,情報員王明超將這一重要情況帶至鄆南縣抗日游擊大隊。大隊長杜廣居當即向八路軍趙譚支隊匯報,經過一個多小時的探討,決定在丁里長設伏。伏擊方案確定后,百余名戰士從鄆城西南陳樓出發,向丁里長疾行。情報員王明超則悄悄潛回縣城,與李士杰對接,告知具體伏擊地點以及如何配合作戰。

次日凌晨5時許,負責伏擊的戰士們一切準備就緒,靜靜地伏在掩體內,等待阪田“上鉤”。7時許,偵查員發現阪田車隊出現,前方一輛小汽車,后面緊跟兩輛滿載敵軍士兵的卡車,正向附近點駛來。

駕駛卡車的李士杰算著快到達伏擊地點時,悄悄扯掉車輛電線,卡車當場熄火,“癱”在路上,后面那輛卡車也不得不停車。李士杰下車“修車”時,阪田乘坐的小汽車已經進入伏擊圈。

隨著一聲槍響,阪田乘坐的汽車成了戰士們的活靶子,火光瞬間將汽車吞沒。眼尖的杜廣居看到阪田從車門爬出,跌進路邊溝內一動不動,便上前查看,俯身準備拿開他的配槍。狡猾、裝死的阪田突然舉槍射擊。

杜廣居眼疾手快,用左手將指向自己的槍口撥開,接觸槍的同時槍聲響起,左手手掌被擊穿。他強忍疼痛,右手抽出大刀劈向阪田,作惡多端的阪田就此斃命。

此戰,受到魯西軍區通報表揚。

慘烈黃樓保衛戰

“我們小時候,聽得最多的故事就是‘黃樓民兵十英雄’……”昨日,在鄆城縣張魯集鎮黃樓村村委會,81歲的張澤丹講起村里的抗戰史難掩激動。

黃樓村1937年7月便成立了村黨支部,發展黨員10余名,帶領村男女老幼開展抗日斗爭,引起日偽漢奸的仇視。

1942年8月12日,侯集據點漢奸大隊長范保山糾集侯集、肖垓、劉口等據點偽軍400余人,對黃樓進行突然襲擊。當日偽軍行至黃樓東南約1公里處,黃樓村15名自衛隊員(僅有4支槍、40枚手榴彈)在村黨支部書記張金建和自衛隊長張少興指揮下,迅速在東寨墻布防,掩護村民撤退。

戰斗打響后,敵人從南、北、東三面向黃樓圍殲,因敵眾我寡,自衛隊員被迫退至村內與敵人進行巷戰。危急關頭,得到消息的湯垓村民兵趕來支援,他們在敵人背后發起攻擊,一時間拖住敵人。

趁此機會,黃樓村自衛隊隊員登上地主張金斗家樓頂,用磚頭瓦塊痛砸敵人。久攻不下的敵人不甘心失敗,開始放火燒樓,情況再度危急。民兵沒有坐以待斃,跳樓沖入敵群展開廝殺,多人壯烈犧牲。“當時有個叫黃承業的民兵,腹部受傷,聽老人講,他的腸子都淌出來了,還在與敵人戰斗……”講到這里,張澤丹面露悲憤之情。

這次黃樓保衛戰敵我力量懸殊,但民兵英勇戰斗,斃敵20多名,充分顯示了根據地人民的英雄氣概。黃樓村張金建、張少興等10名民兵在這次戰斗中壯烈犧牲,被當地群眾稱頌為“黃樓民兵十英雄”。村民在烈士的感召下沒有屈服,反而更加堅定地支持抗戰,敵人甚至在村子四周建起四座炮樓進行封鎖,黃樓村當時便有了“釘子黃樓”的稱呼。

時光流轉,硝煙散盡。鄆城大地上那些曾經驚心動魄的伏擊、舍生忘死的掩護、堅忍不屈的抗爭,已漸漸沉淀為村頭巷尾的娓娓敘述,成為家族記憶里代代相傳的精神圖騰。銘記這些來自泥土深處的英雄,不僅是對歷史的尊重,更是為了汲取那份永不褪色的精神力量,將其化作激勵后輩在和平年代砥礪前行、建設家園的不竭動力。

魯公網安備 37172902372011號

魯公網安備 37172902372011號