作者: 來源: 大眾日報 12版 發表時間: 2025-08-12 09:25

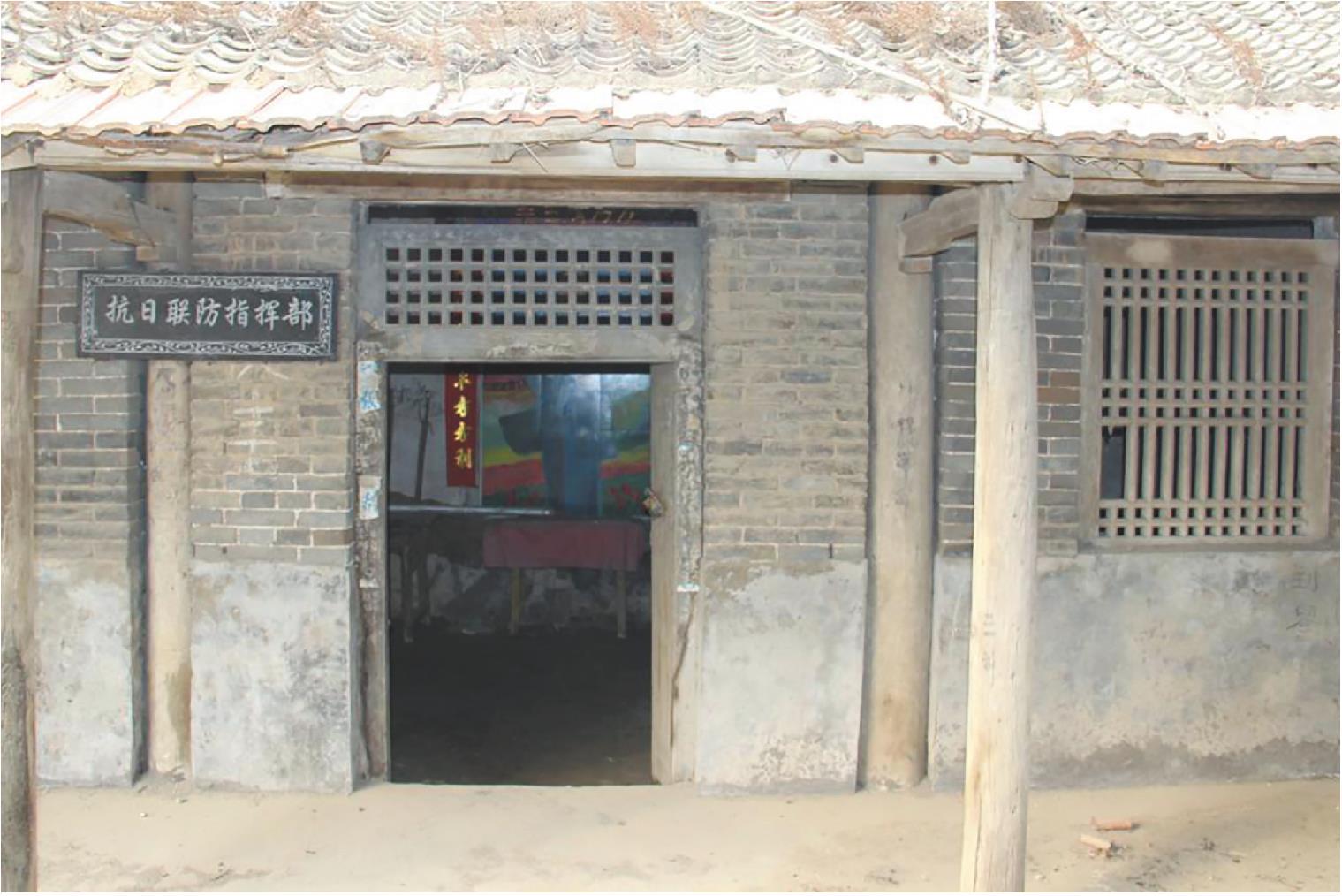

紅三村抗日聯防指揮部舊址

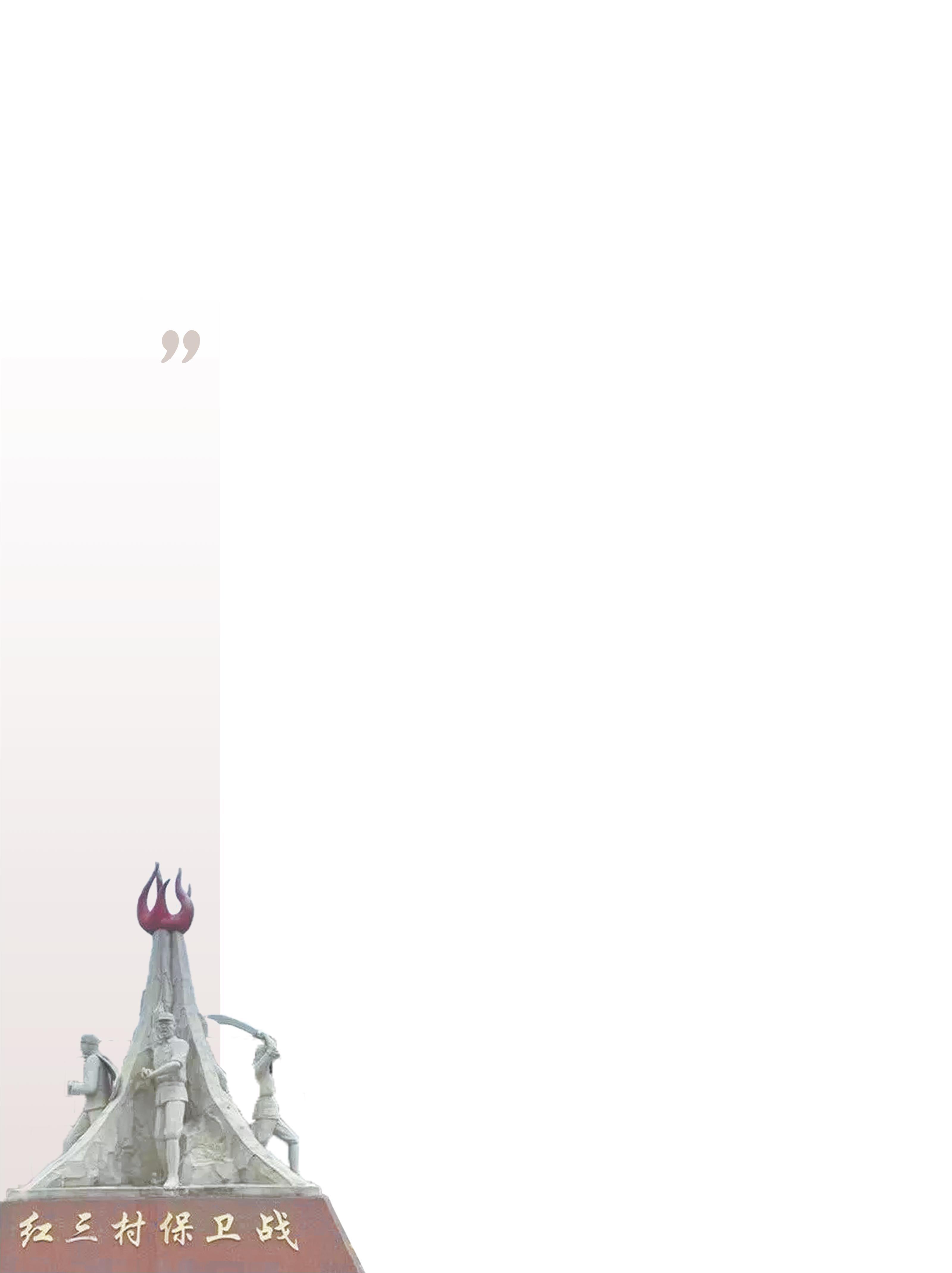

紅三村抗日聯防遺址

□ 本報記者 張九龍 蔣鑫

菏澤曹縣縣城西北30公里,有座安陵堌堆。堌堆附近,有三個相距不過兩三里路,呈“品”字形排列的村莊:劉崗、曹樓、伊莊。它們一前兩后、相依相連,儼然一座天然的連環堡壘,這就是大名鼎鼎的“紅三村”。

平原地區沒有山地可以依托,廣大人民就是可依托的“山地”,人心就是最可靠的堡壘。80多年前,日本侵略者的作戰地圖上,廣闊平原上的三村被紅筆狠狠圈住,中間寫著一個醒目的“赤”字。這個“赤”字,寫滿了侵略者的恐懼和憤怒,是“紅三村”永不褪色的勛章。

200對9000 固守128天

走進劉崗村里的陳列室,可以看到當年魯西南抗日根據地軍民使用過的部分裝備,墻上懸掛的是反映“紅三村”保衛戰經過的圖片。

在這里,記者見到了74歲的村民劉全義。年輕時,他是村里的村醫,常利用出診機會,向村民們了解抗戰時期的歷史故事。每每聽到一個未曾聽過的事跡,他便整理出來。如今,他是村里的紅色義務講解員。

魯西南是冀魯豫抗日根據地的南大門,也是控制隴海路的前沿陣地。抗戰時期,劉崗、曹樓、伊莊是曹縣抗日政府、魯西南地委機關、魯西南軍分區所在地,堪稱魯西南地區的革命“心臟”。1939年2月起,楊得志率八路軍一一五師三四四旅長期駐守這里,使其戰略地位更加突出。

正因如此,當年敵人十分忌憚三村,在作戰地圖上用紅筆畫個圈,寫了個大大的“赤”字。三村老百姓聽說后,都自豪地說:“對,咱就是赤,咱就是紅,紅透了!”從此,三個村莊有了個共同的名字:紅三村。

1940年9月初,當地八路軍主力部隊奉命北上,奔赴河北作戰。根據地僅留下魯西南地委機關和地方游擊隊,共計200余人繼續堅持斗爭。得知我主力部隊離開的消息后,盤踞在周邊的偽軍糾集了9000多兵力,妄圖趁機摧毀根據地。

魯西南地委召開緊急會議,決定設立三道防線,第一道防線范圍內有100多個村莊,第二道防線有20多個村莊,第三道防線就是“紅三村”。當時,正值秋收秋種的季節,為不耽誤農民生產,地委號召民眾“一手拿槍,一手生產”,抓緊時間搞好秋收秋種。同時,組織群眾打更守夜,站崗放哨,堅壁清野。

面對強大的敵人,大家英勇抗擊,但終因眾寡懸殊,根據地一天天縮小,最后只剩下“紅三村”和周圍的狹小地帶。“紅三村”一馬平川,為了防御敵人,各村迅速行動起來,把原有的寨墻加高加厚,壕溝加深加寬,溝內通水,村內外修筑戰壕、掩體;寨墻上準備了土槍、土炮、長矛、磚石,墻垛上備有滾木和礌石。三村之間還挖通了地道,便于相互支援。

10月下旬的一天深夜,一千多敵人帶著云梯開始進攻伊莊。敵人剛接近伊莊寨墻,就遭到守寨民兵的迎頭痛擊。民兵推下滾木,又用手榴彈、石頭、瓦塊向外狠砸,敵人損失慘重。可是,敵人如潮水般不斷涌來,形勢十分危急。就在這關鍵時刻,劉崗、曹樓的民兵從兩邊趕來增援,一時間四面槍聲大作,殺聲震天。敵人受到夾擊,不敢戀戰,倉皇逃竄。這是保衛三村的第一仗,此戰斃敵200余人,繳獲槍支170余支,三村民眾士氣大振。

此后,敵人又多次發動進攻并嘗試合圍,但均以失敗告終。天氣漸冷,敵人改變策略,決定對三村實行封鎖圍困,并不時發動襲擾。三村聯防合作,用地道戰、游擊戰阻擊敵人。一有敵軍來犯,三村就人人上寨,有槍拿槍,沒槍拿刀,甚至用抓鉤、鋤頭、磚頭、瓦塊對抗敵人。白天殺聲震耳,夜晚燈火通明,一村有情況,三村齊支援,敵人竟沒有可乘之機。一天又一天,9000多偽軍始終無法攻破三村。

到了1940年底,三村斗爭已堅持三個多月,人力、物力消耗巨大,糧食、藥品、彈藥極度匱乏,斗爭越來越艱苦。地委干部和守寨部隊同吃同住,以野菜、紅薯葉充饑。村民們忍饑挨餓,仍想方設法省吃儉用,支援守寨干部和民兵。天寒地凍,婦救會會員募集了棉花和舊布,做出上百件棉坎肩,送給守寨隊御寒。堡壘戶劉大爺把家里僅有的玉米面都做成了餅子,端給地委干部吃,一家老小卻喝稀粥。

在堅守村寨的同時,地委派出敵工人員,深入敵區瓦解偽軍,并發動群眾堅壁清野,抗糧抗捐,開展“反資敵”運動。一時間,各路敵人內部矛盾激化,自顧不暇。1941年1月,三村頑強斗敵的消息傳到了冀魯豫軍區,軍區立即派出主力部隊,星夜趕赴曹縣救援。三村群眾里應外合,一舉殲敵1500人,繳槍近千支。至此,堅持了128天的“固守三村保衛戰”,宣告勝利結束。

無險可守的魯西南平原,成了易守難攻的“人造山”,這是人民戰爭的力量。經此一役,魯西南抗日根據地擴大到了菏澤以南,定陶以西,民權、考城以北,東明以東,形成以曹縣為中心、縱橫50余公里的規模。“根據地軍民團結一心,共御強敵。三村軍民堅持抗日聯防斗爭,鑄就魯西南第一個紅色堡壘,創造了地方武裝固守平原村莊、以少勝多的戰爭奇跡。”劉全義說。

冀魯豫邊區黨委、冀魯豫軍區對三村聯防斗爭給予很高評價,專門寫出報告,繪出三村聯防圖,上報中央。軍區政委蘇振華在邊區高干會議上作了題為《魯西南三個村的斗爭是怎樣堅持的》報告,將三村作為反封鎖、反蠶食斗爭的典型范例在全區推廣。司令員楊得志給三村人民寫了嘉獎信:“你們光榮的斗爭,你們光榮的名字,將永遠銘記在魯西南人民的心中。”

大水牢慘案 無一人屈服

在劉崗中心廣場的“紅三村保衛戰”雕塑不遠處,有一座石質碑亭,亭下立著一塊高大的石碑。“這是大水牢慘案紀念碑,也是秦興體烈士紀念碑,上面詳細記錄了水牢慘案的全過程。”劉全義說。

1943年的秋天,日本侵略者對魯西南革命根據地進行了一次毀滅性的“大掃蕩”,揚言要消滅革命根據地,蕩平“紅三村”。地委得知消息后火速行動,組織群眾連夜進行轉移。

秦興體,1905年出生于河南省修武縣,1924年加入中國共青團,翌年加入中國共產黨。“七七事變”爆發后,返鄉組建修武抗日游擊隊,后被編為八路軍,從此一路隨軍抗日。此時,秦興體任軍分區后勤股長,在劉崗他一邊組織人員搶運物資,一邊掩護群眾緊急撤離。

可是時間過于緊張,沒等所有人員和物資轉移完畢,1500余名敵人就已經包圍了劉崗。沒能撤離的1000余名劉崗軍民被驅趕到一起,黑壓壓地站滿整個打麥場。日軍對他們進行嚴刑拷打,要求說出八路軍和物資的下落。一時間,劉崗變成了血腥彌漫、慘不忍睹的人間地獄。

第二天是重陽節,天剛亮,日軍便驅趕著鄉親們來到了村寨東門附近。路南有一個水塘,水深1米有余,坑邊有一片空地,水塘四周有十余棵柳樹。日軍逼迫村民進入水坑之中,敵人規定,不論個頭高低,肩膀一律不準露出水面,否則就用磚頭砸。人們坐不能坐,站不能站,只好彎著腰泡在水里活受罪。

時值深秋,壕水冰冷,有幾位年老體弱的鄉親,不久便栽倒在水里。敵人在坑邊放了一張刑床,不時從水坑里拉出人捆在刑床上逼供。狗咬、鞭打、刀刺,敵人的殘暴,沒能嚇倒劉崗民眾,無論如何審訊,鄉親們始終咬定說“不知道”,許多人被活活折磨致死。

面對敵人的暴行,身在水坑的秦興體,幾次想沖出去和敵人拼命,可都被鄉親們緊緊圍住、動彈不得。眼看著村民一個個被殺,秦興體再也忍受不住。就在新一輪屠殺即將開始之際,他掙脫了幾只緊緊抓著他衣服的村民的手,擠出了群眾包圍圈,直挺挺地站了出來,大聲吼道:“住手!我就是共產黨,我就是八路軍!他們都是老百姓,與他們無關,有什么事沖我來。” 他沖出水坑,面對日本軍官,怒目而視,毫無畏懼。此后,秦興體忍受著各種嚴酷的刑罰,但始終拒絕透露部隊的秘密,他高聲呼喊抗日口號,為鄉親們鼓勁助威,敵人惱羞成怒,最終將他殘忍殺害。

劉崗這場駭人聽聞的水牢慘案,持續了7天7夜,400多人遭受酷刑,120多人死亡,400余間房屋被燒毀。劉崗人始終堅貞不屈,沒有一個向敵人低頭,隨后八路軍部隊趕來營救,敵人只能悻悻逃走、無功而返。

錚錚鐵骨,軍民一體。1977年,“紅三村抗日聯防遺址”成為第一批省級文物保護單位。為了讓子孫后代記住這段歷史,2013年春天,劉崗的三位老人拿著笸籮在“紅三村”募捐,短時間內,并不富裕的父老鄉親竟湊出了5萬元。2015年9月2日,在抗戰勝利70周年之際,紀念碑在劉崗落成,近千名村民參加了落成儀式。

寒來暑往,陽光為紀念碑一遍遍鍍上金輝。又是十年過去了,村民們每每走過這里,總會抬頭仰望,也會聚在這里,講起往事,“紅三村”的抗戰故事就這樣一代代流傳。

“歷史不會忘記,我們同樣不會忘記。”年過古稀的劉全義,一講起村里的紅色故事,總是語氣鏗鏘、滔滔不絕。“要讓‘紅三村’的故事走出去,讓更多人認識到今天的幸福生活來之不易。”

魯公網安備 37172902372011號

魯公網安備 37172902372011號