作者: 張廣亮 來源: 菏澤日報 發表時間: 2020-11-14 09:06

“我喜歡書,別管日子過得再艱苦,只要有書讀,能夠給別人帶來快樂,就是一種幸福。”11月10日上午,筆者來到定陶區張灣鎮秦莊行政村張海自然村村民張傳黨的家,面對攝像機的鏡頭,這位75歲高齡的農民說。

張海村是一個只有幾百人的小村莊,張傳黨的家就位于張海村中心大街西頭路北的一個胡同里。

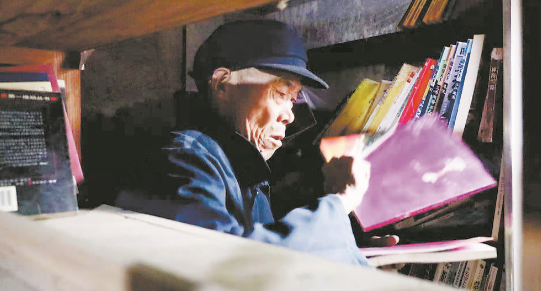

在張傳黨的家里,沒有像樣的家具,廚子里、箱子里,廚房里,到處都是書。這些書以文學類、故事類、實用技術類、兒童讀物類居多,新舊不一,有兩萬多本。

張傳黨的鄰居張以龍說,這些書,除了上級送給他的一部分之外,大部分都是張傳黨幾十年來,像燕子銜泥一樣,自己花錢從書店一本一本買來的。

一個種地為生的農民,他為什么喜歡書,他的目的又是什么呢?

“小時候家里窮,我只上過一個半月的學。看別人有文化,能參加村里的文化活動,心里很眼饞。1972年,為了認識字,我從書店里買了一本新華字典和幾本書。”張傳黨說。

書是買來了,可是對一個連拼音也認不全的人來說,認字仍然是一個大問題。

經過苦思冥想,張傳黨終于想到了一個好主意:辦一個家庭圖書館,讓前來借書的人教自己認字。說干就干,張傳黨找人做個了簡易書櫥,又陸續買來文化、教育等方面的書籍30多本,把牌子往門上一掛,張傳黨圖書室就這樣成立了。

“他這圖書館當時很有名!方圓十多里地的人都來這里看書。”村民張以龍回憶說。

不僅如此,村里的幾個文藝愛好者還在這里吹拉彈唱,排練節目。在這些鄉村秀才的幫助下,張傳黨學會了查字典,也學會了加減乘除等小學的四則運算法則,辦好圖書室的勁頭更足了。

隨著黨的富民政策的不斷推出,打工潮的興起,人民群眾的生活水平不斷提高,彩電、手機、微信等現代科技傳播手段,逐漸走進了鄉村人民群眾的生活,到張傳黨家看書的人也越來越少了。原先在張傳黨這里看過書的人有的考上了大學,有的走上了經商之道,而張傳黨卻像一個不識時務的農村老迂腐,仍然辦著他的家庭圖書室。

張灣鎮和平小學學生申耀說:“我下了課,經常和同學們到這里看書,學到了很多課本上學不到的知識。”

為了滿足孩子們讀書的需要,張傳黨從沒有穿過好衣服,除了逢年過節,平時也很少吃肉。他嫌每盒2.5元錢的香煙太浪費,幾年前就改抽煙葉了。農閑時也撿拾破爛,補貼家用。可趕集上店,只要碰上好書,張傳黨就忍不住手。

在張傳黨眼里,書就是他的命,也是他生活的全部。

幾年前,一個走村串巷販賣文物的外地人相中了張傳黨書櫥里那幾千冊連環畫圖書,愿出1萬元買走。可張傳黨說,你給我2萬元也不賣。為此,有人說他傻,但張傳黨并不后悔。

因成績突出,張傳黨曾被推薦為區政協委員,也曾受到山東省文化廳的表彰。 文/圖 通訊員 張廣亮

魯公網安備 37172902372011號

魯公網安備 37172902372011號