作者: 常魯燕 王 燕 來源: 菏澤日報 發表時間: 2021-06-08 09:40

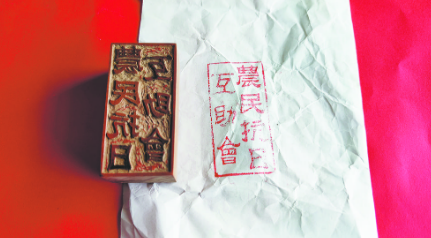

在菏澤市牡丹區大黃集鎮安陵革命歷史博物館里,陳列著一枚印章,這枚印章上刻有“農民抗日互助會”七個字,它見證了魯西南地區農民抗日救國的崢嶸歲月和“農民抗日互助會”的前世今生。

1936年,全國抗日救國的浪潮空前高漲。當年秋天,中共地下黨員于子元受中共直南特委派遣,來到了魯西南地區的韓集鎮,以教學為掩護從事抗日救國運動。當小學教員的程力夫與于子元取得聯系,把于子元帶回安陵集老家,介紹于子元到一處國民黨時期的公立學校教書。于子元當時擔任語文、數學教學工作,有時搞地下抗日活動,在學校里結識了安陵集村的知識青年楊貴德。

從1936年冬至1937年初夏,于子元、楊貴德、程力夫在楊貴德家后院西屋內舉辦農民夜校,周邊村的許多有志青年積極參加。在夜校,于子元向農民講述抗日形勢、西安事變、紅軍長征過草地北上抗日、蔣介石消極抗日積極剿共和東北九一八事變,使廣大農民的愛國熱情得到了極大的鼓舞。

1937年初夏,“抗日救國自治會”在楊貴德家成立,由楊貴德任會長、于子元任組織委員、程力夫任宣傳委員,后來更名為“農民抗日互助會”。經過一個多月的時間,周邊地區也相繼建立了“農民抗日互助會”,為“七七”事變以后建立“魯西南抗日救國總會”奠定了基礎。“魯西南抗日救國總會”的建立,為開辟魯西南抗日根據地輸送了大批骨干力量,在動員群眾支前參戰,組織群眾減租減息、生產自救和“反掃蕩”斗爭等方面起到了重要作用。

記者 常魯燕 王 燕 攝

魯公網安備 37172902372011號

魯公網安備 37172902372011號